一太郎の価値!小学○年生までに習った漢字を瞬時にあぶり出す魔法のツール

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

新学期の準備、新しい単元への突入、期末テストの作成、入試問題の作成……。

「この漢字、小6までに習ったっけ?」

「テストで出したら、漢字が読めないせいで内容理解まで妨げてしまうかも?」

そんな風に悩んだ経験は、多くの先生方にあるのではないでしょうか。せっかく練りに練った授業プリントやテスト問題も、生徒たちが「読めない」という壁にぶつかってしまえば、その効果は半減してしまいます。

そこで今日は、授業準備の負担を劇的に減らし、生徒の学びをスムーズに進めるための画期的なテクニックをご紹介します。使うのは、実は理科の先生にはあまり馴染みがないかもしれない「一太郎」というソフト。これを使えば、Wordで作成した教材の中にある「小学○年生までに習っていない漢字」を、ものの数分で探し出すことができるんです。この機能は、単に漢字を見つけるだけでなく、生徒が本当に理解すべき内容に集中できる環境を作る手助けをしてくれます。理科の授業では、現象や概念を正確に伝えることが何より大切。その土台を、漢字という小さなハードルで崩させないための、まさに「魔法」のような時短術です。

ステップ1: Wordファイルを一太郎で開く

まずは、一太郎で見つけたい漢字が入っているWordファイルを開きます。テストや資料作成の時によく使う手順ですね。

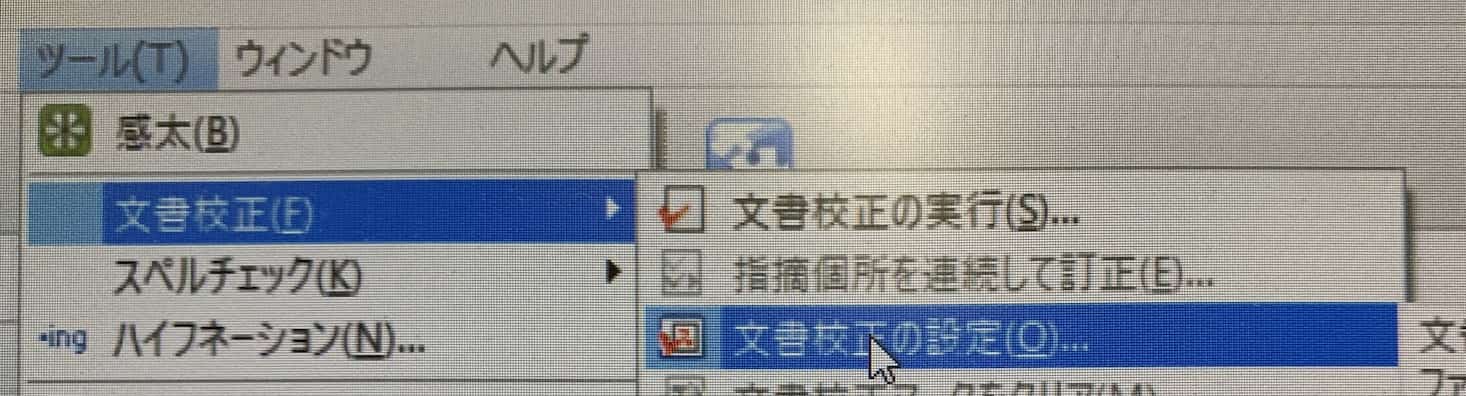

ステップ2: 文章校正を選択

次に、一太郎のツールメニューから「文章校正」を選びます。そして、「文章校正の設定」をクリック。

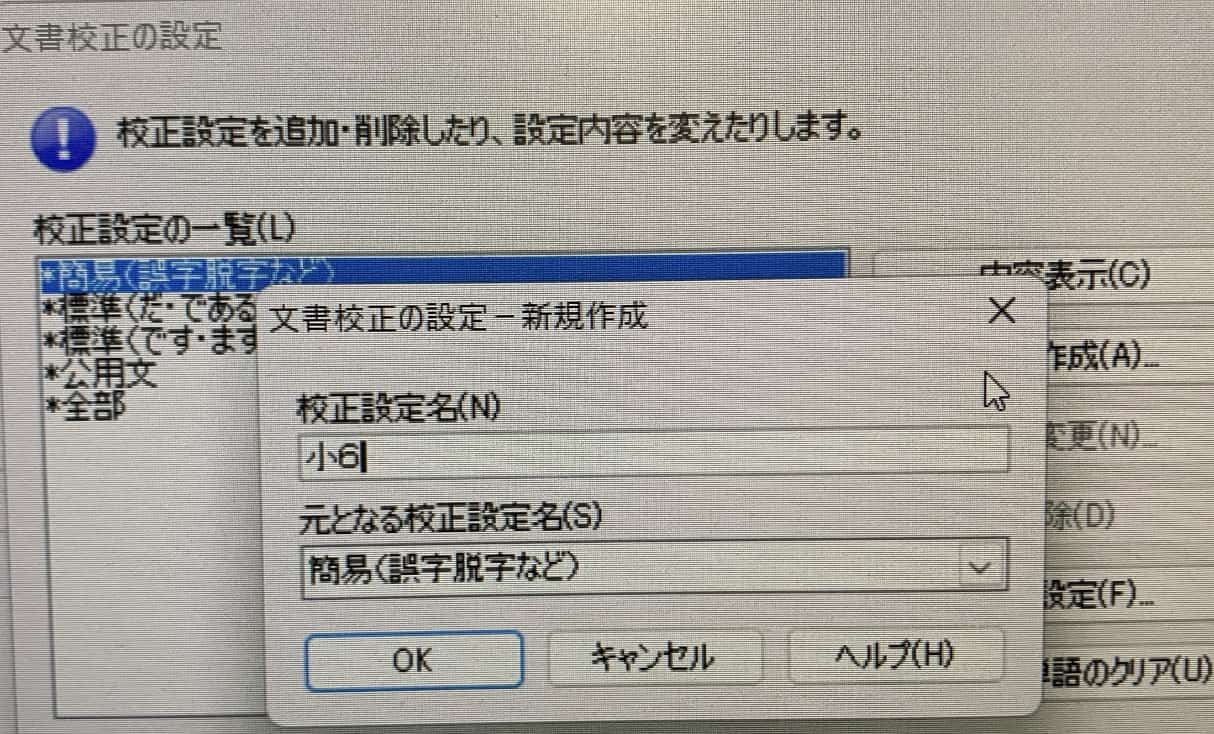

次に、新規作成を押して今回使う校正の設定名を入れます。例えば小学6年生などです。 OKボタンを押します。

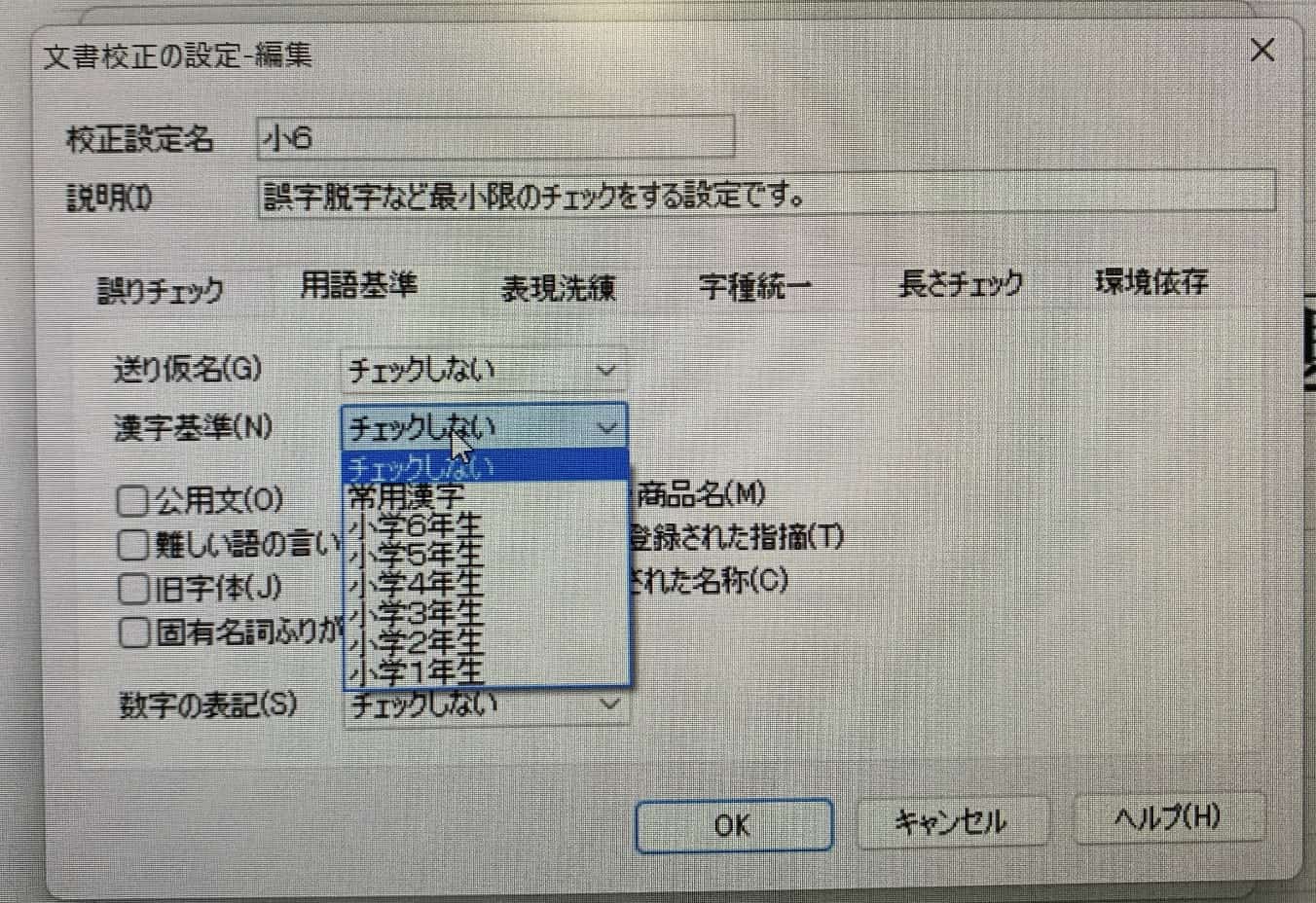

ステップ3: 用語基準を設定

すると、設定画面が表示されるので、用語基準タブを探してクリック。その後、漢字基準の項目から「小学6年生」を選びましょう。

OK 押して書記設定は完了です。

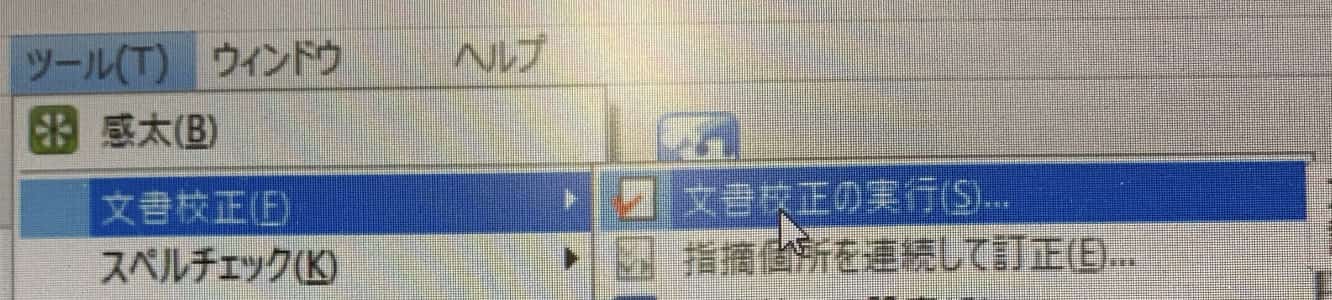

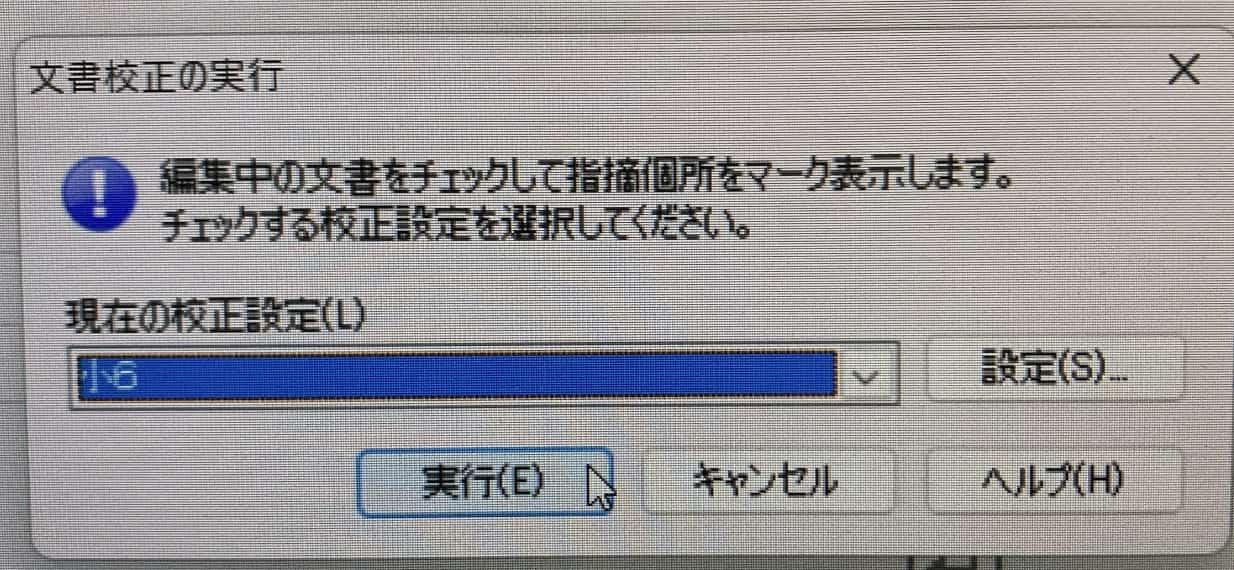

実際に校正をしたときには、ツールの文章校正から文章校正の実行を選びます。

最後に小学6年生を選んで実行ボタンを押します。

これで、小学6年生までに習っていない漢字が見事にリストアップされます!これをみながら、もう一つの画面で元のワードファイルを開いて、対象の漢字に対して、ルビフリや漢字を開いたりしていけば、OK。つまり一太郎を習っていない漢字を検索するために使うという使い方です。

この方法を使えば、テストやプリント作成の際、習っていない漢字にすぐ気づけるので、一つ一つ見つけるよりも間違いなく便利です。理科では「化学式」「原子記号」「平衡」「浸透圧」など、難解な漢字が頻出します。これらの漢字に適切にふりがなを振ることで、生徒は文字の読みに気を取られることなく、本来学ぶべき科学的概念そのものに集中できます。教材作成の手間を省きつつ、生徒の理解度を高める。まさに、理科教師の秘密道具と呼ぶにふさわしい裏ワザです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!